Heute ist es zehn Jahre her, dass Winfried Georg Maximilian Sebald auf der Heimfahrt aus der Stadt Norwich, keinen Kilometer von seinem Haus entfernt, die Kontrolle über den roten Peugeot verlor und frontal mit einem entgegenkommenden Tankwagen zusammenstieß. Sebald war sofort tot. Neben ihm im Auto saß seine Tochter Anna, die ihre schweren Verletzungen überlebte. Manche sagen, er habe einen Herzschlag erlitten, andere glauben, er sei durch einen Wortwechsel abgelenkt gewesen. Wer die Örtlichkeiten kennt, hält es nicht für unwahrscheinlich, dass auf der engen, gewundenen, von Hecken umsäumten Landstrasse, oftmals die Sicht behindert ist, und der Unfall einem unseligen Zufall geschuldet war.

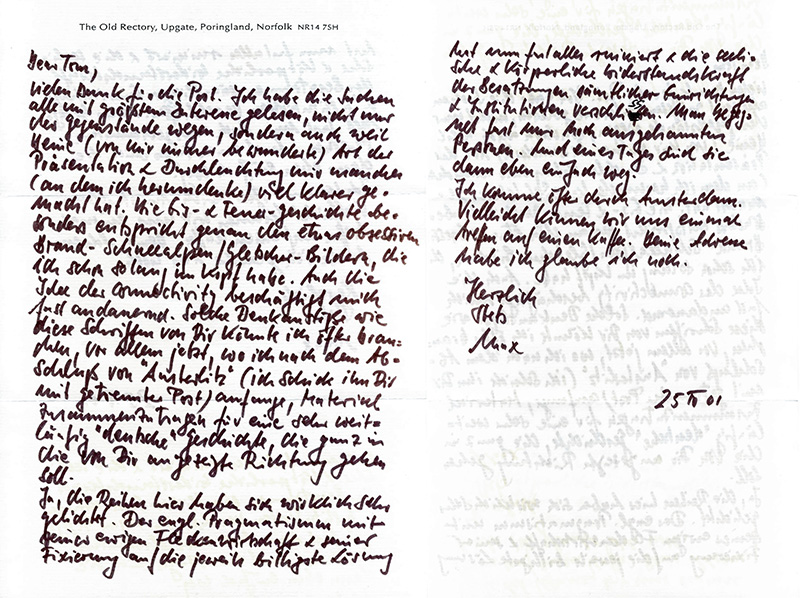

Sebald starb kaum zehn Monate nach der Veröffentlichung seines Prosawerks Austerlitz, das fast gleichzeitig auf deutsch und englisch im Buchhandel erschien, und sein größter literarischer Erfolg werden sollte. Max – wie er sich nannte – war fast zwanzig Jahre lang mein Kollege an der University of East Anglia gewesen. Er arbeitete im German Department der School of European Studies und ich im Comparative Literature Department der School of English and American Studies. Nach meinem Ruf an die Universität Amsterdam 1991 unterhielten wir in den ersten Jahren, als ich noch von Amsterdam nach Norwich pendelte, einen regen Kontakt. Fast häufiger als zuvor sahen wir uns auch privat, da meine Frau seit 1990 als Dozentin für deutsche Sprache und Literatur ihm direkt unterstand und er – nun wo wir keine Kollegen mehr waren – sich freier darüber äußerte, was ihm am Universitätsbetrieb missfiel. Um 1993 erlosch der Kontakt, meine Frau hatte ihre Stelle aufgegeben, wir wohnten nun in Amsterdam, und Norwich rückte für uns in weite Ferne. Im März 2001 – Anlass war sein Besuch am Goethe Institut Amsterdam, dem ich leider nicht beiwohnen konnte – schickte ich Max dann einen Essay von mir über Alexander Kluge, wohl weil ich mich daran erinnerte, dass wir beide diesen merkwürdig genialen Geist und den in seiner vielseitigen Produktivität fast unheimlichen Autor ungemein schätzten. Einige Wochen später kam ein Brief als Antwort, und kurze Zeit später ein Exemplar von Austerlitz mit Widmung. Aus diesem Brief will ich kurz zitieren:

Vielen Dank für die Post. Ich habe die Sachen alle mit größtem Interesse gelesen, nicht nur der Gegenstände wegen, sondern auch weil Deine Art der Präsentation und Durchleuchtung mir manches (an dem ich herumdenke) viel klarer gemacht hat. Die Eis- und Feuer-Geschichte besonders entspricht genau den etwas obsessiven Brand-Schnee-Alpen/Gletscher Bildern, die ich schon so lange im Kopf habe. Auch die Idee der connectivity beschäftigt mich fast andauernd. Solche Denkanstöße wie diese Schriften von Dir könnte ich öfter brauchen, vor allem jetzt, wo ich nach dem Abschluss von ‚Austerlitz‘ (ich schicke ihn Dir mit getrennter Post) anfange, Material zusammenzutragen für eine sehr weitläufige ‚deutsche‘ Geschichte, die ganz in die von Dir angezeigte Richtung gehen soll.

(Der Brief ist datiert auf den 25. April 2001.)

Brief von Max Sebald, 25. April 2001. @ DFF

Ich habe ihn dann im Juni angerufen – er war stolz, keinen Computer zu besitzen und hielt e-mail für eine Barbarei – um zu erfahren, wann er wohl wieder in Amsterdam sein würde, aber da war schon deutlich, dass Austerlitz ein solcher Erfolg war, dass dieses Buch nun seinen Terminkalender – wenn nicht sein Leben – bis auf weiteres beherrschen würde. Wir redeten kurz über Kluge und Maxens Vorlesungen zu Luftkrieg und Literatur, die 1999 für sehr viel Aufsehen in Deutschland gesorgt hatten, und ich erzählte ihm, dass ich selbst in einer besonders schweren Bombennacht in Berlin zur Welt gekommen bin und darüber auch Dokumente besitze, die von diesen fast unvorstellbaren Wochen und Monaten Zeugnis geben. Er wollte, sobald er wieder etwas Luft hatte, darauf zurückkommen, aber es blieb unser letzter Austausch.

Die Beziehung zwischen Max und mir war also sowohl professioneller wie auch persönlicher Art. Eine Freundschaft würde ich es allerdings nicht nennen. Was uns verband war, ich möchte sagen, tiefer noch als Freundschaft, denn es hatte mit unserer gemeinsamen Herkunft und Vergangenheit zu tun. Andererseits waren wir aber gerade deshalb einander gegenüber auch zurückhaltender, scheuer, vielleicht sogar misstrauischer als es unter Freunden üblich ist. Unsere beruflichen Beziehungen waren nicht immer einfach. Nach einer halben Stunde im Gespräch mit Max wollte man dringend wieder in die frische Luft, oder zumindest die Räumlichkeiten wechseln, denn seine Gedankengänge waren so unbeirrbar auf die negativen Aspekte im Lauf der Welt gerichtet, dass Depression und Melancholie wie ein undurchdringlicher Nebel im Raum hingen. Davon gibt auch der Brief vom April 2001 einen Einblick, denn nach den zitierten Sätzen heißt es dann:

Ja, die Reihen hier haben sich wirklich sehr gelichtet. Der englische Pragmatismus mit seiner ewigen Fleckenwirtschaft und seiner Fixierung auf die jeweils billigste Lösung hat nun fast alles ruiniert und die seelische und körperliche Widerstandskraft der Besatzung sämtlicher Einrichtungen und Institutionen verschlissen. Man begegnet fast nur noch ausgebrannten Personen. Und eines Tages sind die dann eben einfach weg.

Max und ich arbeiteten nicht nur 20 Jahre gemeinsam an der Universität von East Anglia, auch unsere Arbeitszimmer lagen genau übereinander, meines im ersten Stock, seines darunter im Souterrain. Da diese gemeinsamen Jahre gerade in den Zeitraum zwischen 1972 und 1991 fielen, in die Zeit also, in der Sebald seine literarische Arbeit sorgfältig für sich behielt, und er vor allem als Literaturwissenschaftler und Leiter eines Zentrums für literarische Übersetzung in Erscheinung trat, während ich damit begann, mich von der Literatur hin dem Film als Lehr- und Forschungsgebiet zuzuwenden, gab es bei beiden von uns Ablösungsprozesse, die auch zentrifugale Kräfte entwickelten, was unserem Kontakt etwas Zufälliges und Unverbindliches verlieh. Als das Fach Germanistik Anfang der 80er Jahre auch an der UEA ernsthaft begann, in die Krise zu geraten, einigten wir uns darauf, ein Seminar zum Film der Weimarer Republik gemeinsam anzubieten. Filmwissenschaft wurde immerhin zum Rettungsboot für viele britische Modern Language Departments. Obwohl wir den Kurs wiederholen konnten, brachte uns der gemeinsame Unterricht einander nicht näher: im Gegenteil, er bewies eher, wie unterschiedlich wir uns entschlossen hatten, unsere so ähnliche Bürde und Verantwortung als Deutsche im Ausland zu tragen und zu leben. Jahre der höflichen Unverbindlichkeiten halfen dann, die Wunde, die wir uns gegenseitig bloßgelegt hatten, wieder zu schließen.

Oft bin ich in den letzten zehn Jahren auf Max angesprochen worden, von Germanisten in den USA, von deutschen Studenten und sogar von einem Verleger in New York. Ich habe immer gepasst, denn der Max Sebald, den ich kannte, ist mit dem W.G. Sebald, der seinen Bewunderern und Lesern bekannt ist, nur entfernt verwandt. Anders gesagt, während der 20 Jahre, in denen ich mit Max Sebald den Korridor, die Herrentoilette, die Konferenzzimmer und Hörsäle der University of East Anglia teilte, ahnte ich nicht (und er wohl ebenso wenig), dass er einmal ein weltberühmter Schriftsteller würde, geschweige denn, dass er einmal das Bild der deutschsprachigen Literatur im Ausland so prägen würde, wie nur Kafka, Benjamin und Brecht zwischen 1950 und 1980 die Germanistik außerhalb Deutschlands bestimmt hatten.

W.G. Sebald kann ich mich also nur indirekt nähern, so wie er es als Schriftsteller selbst seinen Personen und deren Geschichten gegenüber getan hat. Und ich tue es, indem ich mich auf das Motiv des Zufalls berufe, was bei ihm – wie bei mir – zum Grundprinzip des Lebens gehört, aus dem man unwahrscheinlich viel Mut und Zuversicht schöpfen kann, weil Zufälle – wenn man sich ihnen öffnet – Verbindungen im Unverbindlichen und die connectivity im scheinbar Sinnlosen bestätigen. Zufall kann aber auch Verstrickungen der Schuld knüpfen, oder Erinnerungen der Scham und des Verlusts blitzartig aufleuchten lassen. So ist in den letzten zehn Jahren fast keinen Tag vergangen, an dem der Name Sebald nicht in irgendeinem völlig unerwarteten Kontext erwähnt wurde oder aufgetaucht ist, so als hätte das von mir erst gemiedene, dann erwünschte und schließlich nicht mehr stattgefundene Treffen unerbittlich darauf gepocht, doch noch seinen Ort und seine Zeit zu besetzen. Deshalb also mein Titel: „Hunderttausend Zufälle, die hinterher Schicksal heißen“, ein Satz aus Alexander Kluges Die Macht der Gefühle. Es ist nun das Motto, unter das ich meine Beziehung mit Max stelle, woran ich aber auch Gedankengänge anschließen möchte, die sich allgemeiner mit dem Problem biografischer, essayistischer und autobiografischer Reflexionen befassen. Fragen also, die sich stellen, wenn man – wie es ja Sebald in seinen Schriften tut – Menschen des 20. Jahrhunderts dem Vergessen entreißen will, und dabei die tragischen Dimensionen so vieler Leben im Auge behält, der Trauer über ihr Nicht-Mehr-Da-Sein zum Ausdruck verhilft und dennoch den vielseitigen und vielschichtigen Verbindungen Rechnung trägt, mit denen der Zufall sie uns auf wundersame Weise ins Gedächtnis rufen und wieder präsent machen kann.

In diesem Sinne also wage ich es, eine Aufgabe und ein Leben mit Max Sebald in Verbindung zu bringen, die weder auf der biografischen noch auf der historischen Ebene etwas mit ihm zu tun haben: die Aufgabe, meinen Großvater Martin Elsaesser aus der Vergessenheit wieder zu einem Nachleben zu erwecken oder ein solches für ihn zu erfinden. Dennoch sehe ich Parallelen und Berührungspunkte, vor allem, wenn ich an Sebalds großartiges Prosawerk „Die Ringe des Saturn – eine englische Wallfahrt“ denke, ein Buch das mir besonders lieb und teuer ist, denn es nimmt Bezug auf Zeiten und Orte – Norfolk und Suffolk, Norwich und UEA – die ich parallel zu ihm durchlebt habe. Was mir Trost und Hoffnung gibt, in diesem in vieler Hinsicht so trostlosen und abgrundtief traurigen Buch, ist allerdings nicht das Gemeinsam erlebte oder das Wiedersehen mit vertrauten Gestalten, sondern die Vorstellung eines lieu de memoire, eines Ortes der Erinnerung, an dem eine ganze Welt wieder auferstehen kann. Außerdem scheint es mir nicht ausgeschlossen, dass trotz der evidenten Distanz und Unverbundenheit zwischen Max Sebald und Martin Elsaesser der Zufall etwas zutage fördert, was mich auf großen Umwegen doch wieder zu Max zurückbringt, wenn nicht zu seiner Person dann zu seinem Geist; wenn nicht zu seinem Werk dann zu seiner Denk- und Schreibweise. De facto habe ich den Namen Martin Elsaesser nur einmal Max gegenüber genannt, und zwar als wir 1981 das schon erwähnte gemeinsam unterrichtete Seminar zum Weimarer Film konzipierten, und ich bemerkte, dass mein Großvater 1921 den 3. Preis bei dem Wettbewerb Der Schrei nach dem Turmhaus zum Bau eines Hochhauses in der Friedrichstrasse Berlin gewonnen hatte: ein Wettbewerb, der, obwohl der Bau nie ausgeführt wurde, sehr viel Aufsehen erregte und sicher auch Fritz Lang noch erinnerlich war, als er 1926 damit begann, sich mit seinem Megaprojekt Metropolis zu befassen.

Die Herausforderung, der ich mich also stelle, ist folgende: Meine Aufgabe in den nächsten zwei Jahren besteht darin, so etwas wie eine Biografie meines Großvaters zu verfassen, dieses Projekt aber auf eine Weise anzugehen, als ob er eine Figur aus Sebalds erwanderten, erfundenen oder in Chroniken und Denkmälern, Fotografien und Archiven schattenhaft wahrnehmbaren Gestalten sei. Gleichzeitig aber beschäftigt mich die Frage, wie ein Autor eine Biografie Sebalds heute angehen würde: ob man dabei unweigerlich auf Sebaldeske Manier vorgehen müsste, oder ganz im Gegenteil, man sich von der Technik des Zufalls, den kontingenten Spuren und der unwillkürlichen Erinnerung so weit wie irgend möglich fernhalten sollte. Denken wir kurz an die Schwierigkeiten: Sebalds auktoriale Präsenz kommt durch seine Ich-Erzähler dem Leser sehr nahe, und diese Stimme verleiht dem Werk natürlich einen autobiografischen Gestus. Sie ist aber nur insofern autobiografisch, als dieser Ich-Erzähler meist zum Nacherzähler der autobiografischen Impulse anderer Figuren wird, und so sich selbst in und hinter den verschlungenen Lebensgeschichten verbirgt, deren Trägern er auf seinen Reisen begegnet. Diese semi-fiktionalen und halb authentischen Personen trifft er an ganz unterschiedlichen Orten, in Bahnhöfen, auf seinen langen und einsamen Wanderungen, in fast verlassenen Herrschaftshäusern, wo sie Gärtner sind, oder aber er besucht sie in ihren Arbeitszimmern, die so voller Bücher und Aufzeichnungen sind, dass sie wie ein ganzes Gebirge von Gletschern erscheinen. Diese Erscheinungen verfolgen den Sebald-Erzähler dann noch lange nach solchen in irreales oder unheimliches Licht getauchten Begegnungen, wie Geister, denen er in Büchern, Zeitungsausschnitten oder über andere Mitteilungs- und Vermittlungsinstanzen unvermutet wiederbegegnet. Seine Geister spielen Versteck mit Sebald dem Erzähler, aber Versteck spielt dabei auch Sebald, der Autor, mit uns, dem Leser.

Ein Biograf, der sich der Person Sebald annähern möchte, sieht sich heute aber auch noch mit anderen Hürden konfrontiert. Dazu zählt vor allem die große ‚Sebald-Industrie‘, die inzwischen eine unüberschaubare Fülle von akademischen, journalistischen und kommerziellen Beiträgen hervorgebracht hat, wobei man die Internetseiten und Blogs, die es zu Sebald und seinem Werk inzwischen gibt, nicht vergessen darf. So ist auch mein Vortrag heute nicht unbemerkt geblieben.

Das meiste aus Sebalds persönlichem Nachlass befindet sich im Deutschen Literaturarchiv in Marbach, was einerseits als Quelle biographischen Materials sicherlich sehr hilfreich ist, andererseits aber auch eine Art Konkurrenz darstellt, da Marbach, das eines der weltweit renommiertesten nationalen Archive für Literaturgeschichte ist, selbst schon Ausstellungen und Symposien zu seiner Sebald- Sammlung organisiert hat. Da sich mit dem heutigen Tag sein Todestag zum 10. Mal jährt, kann man sicherlich Neupublikationen zu seinem Werk, nachgelassene Schriften, sowie die verschiedensten Symposien erwarten.

Etwas abseits dieser öffentlichen Anerkennung findet die Bewunderung Sebalds auch im Kleinen statt. Ich weiß z.B. aus zuverlässiger Quelle von einem Autofahrer, der fast täglich an der Kreuzung, an der Sebald ums Leben kam, vorbeifährt; dass dort von einem stillen Bewunderer eine einfache Gedenkstätte aus fast täglich wechselnden frischen Blumen errichtet wurde.

Bei der Biographie meines Großvaters liegen die Dinge eher umgekehrt. Bis vor wenigen Jahren war er vollkommen in Vergessenheit geraten, und auch im Familienbesitz stieß ich – nach all den Jahren – zunächst fast nur auf weiße Flecken, sowohl der Erinnerung als auch des Materials. Inzwischen hat sich die Lage insofern geändert, als nun doch Fotografien, diverse Briefe, Szenen in Familienfilmen, von ihm verfasste Gelegenheitsgedichte und eine persönliche Akte im Bundesarchiv aufgetaucht sind – neben einem Nachlass, der vom Architekturmuseum der Technischen Universität München verwaltet wird und bislang hinter Schloss und Riegel geblieben ist. Weshalb aber dieses plötzliche Interesse an dieser vergessenen Person und woher die Aufgabe, die mir zugefallen ist? Auch hier sind Zufall und Kontingenz ausschlaggebend.

Ganz kurz noch einmal die Vita: Martin Elsaesser wurde 1884 in Tübingen geboren, starb 1957 in Stuttgart, und war zwischen 1925 und 1932 neben Ernst May der tonangebende Stadtbaudirektor Frankfurts, dem es oblag, durch Schulen, Kirchen, Schwimmbäder, Kliniken und andere öffentliche Bauten der Stadt ein zeitgemäßes Gesicht zu geben. Fast die gesamte Bautätigkeit der Stadt kam um 1930 infolge der Weltwirtschaftskrise zum Erlahmen, und Ende 1931 wurde ihm nahegelegt, zu kündigen, nachdem der sozialdemokratische Stadtrat von einer rechten Koalition abgelöst worden war, in der die Nationalsozialisten das Wort führten. Im Rahmen einer Hetz-Kampagne wurde Elsaesser vorgeworfen, Kultur-Bolschewik und Jude zu sein, was zur Folge hatte, dass er zwischen 1932 und 1946 in Deutschland keine offiziellen Aufträge mehr bekam und somit arbeitslos wurde. Eine Ausnahme bildeten aber die Jahre 1935-38, in denen er in Ankara zwei Projekte entwarf und die Sümer Bank und den Cebeci Friedhof begleitete. Nachdem er mit 21 Jahren schon den ersten Preis bei einem Architekturwettbewerb gewonnen hatte und mit 28 Jahren zum Professor für Architekturgeschichte an der Universität Stuttgart ernannt worden war, bekam er erst mit 63 Jahren wieder eine akademische Anstellung als Professor an der Technischen Universität München, seiner ursprünglichen Alma Mater. Den Lehrstuhl besetzte er bis zu seiner Emeritierung im Jahre 1954. Drei Jahre später starb er an den Folgen eines Schlaganfalls. Seine Witwe war sich sicher, dass er letztlich als Folge der fehlenden Wirkungsmöglichkeiten und Anerkennung den Willen zum Weiterleben verlor. „Ein Quäntchen von dem Lob und den Huldigungen, die sich nun über den Toten ergießen“, schrieb sie in ihrer Antwort auf einen Beileidsbrief, „hätten den Lebenden am Leben erhalten.“

Der Grund, warum Martin Elsaesser seit 2005 wieder in das öffentliche Interesse zurückgekehrt ist, hängt ganz allein mit seinem renommiertesten Bauwerk zusammen, der Frankfurter Großmarkthalle. Diese Großmarkthalle, die zwischen 1928 und 1994 auch als solche genutzt wurde, sollte ab 2014 zum neuen Sitz der Europäischen Zentralbank werden. Da die Pläne eingreifende Veränderungen an diesem denkmalgeschützten Bau vorsahen, nicht zuletzt einen riesigen Stahltrakt quer durch die Halle, der der Großmarkthalle einen „Stoss durch das Herz“ (wie es in einem Pressebericht hieß), gäbe, führte der Neubau zu einer kontrovers geführten öffentlichen Debatte, die zwischen Denkmalschützern, Architekten, der Stadt und den Frankfurter Bürgern entbrannte. Der Frankfurter Architekt Christoph Mäckler entschloss sich, uns, die Nachfahren Martin Elsaessers, zu kontaktieren. Wir seien, so meinte er, die Einzigen, die diesen Akt städtisch sanktionierten Vandalismus noch dadurch stoppen könnten, dass wir gegen die Europäische Zentralbank vor Gericht zögen. Er schlug vor, uns auf ein Gesetz aus dem Jahre 1963 zu berufen, dass Künstlern ein unveräußerliches Autorenrecht zubilligt und ein Kunstwerk gegen jegliche Form der Verunstaltung bis zu 70 Jahren nach dem Tod des Schöpfers schützt. Nach drei instruktiven Jahren, aber immer noch ohne einen konkreten Termin beim Gericht, hielt ich es für klüger, ein außergerichtliches Übereinkommen anzustreben. Nach einem weiteren Jahr zäher Verhandlungen kam es zu einer Schlichtung, bei der wir, die Familie, von allen rechtlichen Ansprüchen auf das Gebäude zurücktreten würden. Im Gegenzug dazu sollte die Stadt Frankfurt, die EZB sowie ich selbst eine bestimmte Summe in eine zu gründende Stiftung einzahlen, die sich dafür einsetzen würde, zumindest Martin Elsaessers intellektuelles und künstlerisches Gedankengut zu retten. Damit würde die Stiftung die Erinnerung an Martin Elsaesser wahren, während die EZB mit der Großmarkthalle das machen konnte, was ihre Architekten geplant hatten. Als ersten Akt der Ehrenrettung organisierten wir zusammen mit dem Deutschen Architekturmuseum eine Ausstellung unter dem Namen „Martin Elsaesser und das Neue Frankfurt“, während die EZB die Großmarkthalle bis auf das Skelett demontierte.

Eine Stiftung verfolgt ganz andere Ziele als eine Biografie. Der Stiftung geht es vornehmlich darum, einem wohltätigen Zweck zu dienen und dabei den Namen des Stifters zu einem Begriff zu machen und mit wohlklingenden Assoziationen aufzuladen. Dagegen besteht die Aufgabe des Biografen eher darin, eine Lebensgeschichte zu Form, Sinn und exemplarischem Wert zu verhelfen, wobei sich dem Biografen auch ethische Fragen stellen, wenn es darum geht, verantwortungsvoll aber auch kritisch mit dem Andenken eines Menschen umzugehen, dessen Vita ohne seine Bemühungen entweder in Vergessenheit geraten wäre, oder – im positiven wie im negativen Sinn – nur entstellt oder verzeichnet überlebt hätte.

Die Tatsache, dass ich durch meine Familienbande eher zufällig zum Biografen meines Großvaters wurde, ist sicherlich nicht irrelevant, aber in anderer Hinsicht auch nicht das Entscheidende. In den 1980er Jahren versuchte ich z.B. das Leben und Werk eines österreichischen Drehbuchautors und Regisseurs, der nach Hollywood emigriert war, in die Filmgeschichte zurückzubringen: in Frage kam ein gewisser Walter Reisch, der sowohl mit Lubitsch als auch mit Billy Wilder zusammenarbeitet hatte und der Drehbuchautor der beiden Klassiker Ninotschka und Gaslight war. Er bekam 1952 sogar einen Oscar für Titanic, einen Film, den man (zu Unrecht) vergessen hat. Es bedurfte fünfzehn Jahre, drei Artikel – einen auf Deutsch, einen auf Englisch und einen dritten auf Französisch – und eines Vortrags, den ich 2006 in Jerusalem hielt, um Walter Reischs unruhigen Geist in mir zur Ruhe zu bringen.

An dieser Stelle bietet Jerusalem vielleicht den richtigen Einstieg, um noch zwei weitere Aspekte vorzubringen. Zunächst ist dieser Wunsch, ein in die Vergessenheit geratenes Leben mittels des medialen Gedächtnisses und des Gedenkens zu retten, unweigerlich verbunden mit der speziell deutschen Aufgabe der Vergangenheitsbewältigung und den europäischen Idealen der Holocaust Gedächtniskultur, mit denen das Werk Sebalds stets in Verbindung gebracht wird. Und dies nicht zu Unrecht, denn das Bedürfnis, Leben zu erlösen oder zu retten, indem man sie erforscht, archiviert und nacherzählt, hat zunächst bei der ersten deutschen Nachkriegsgeneration hauptsächlich eine Abrechnungsliteratur mit den Vätern produziert, dann aber bei der Generation, die nach 1970 geboren wurde, ein ausgeprägtes Angedenken und eine inzwischen tief verwurzelte Gedächtniskultur ins Leben gerufen – als könnte gerade bei ihr die Mitschuld der unterlassenen Hilfeleistung oder Tatbeteiligung ihrer Väter und Großväter durch diese fleißige Erinnerungsarbeit gemildert oder gar aufgehoben werden.

Nach meinem Dafürhalten gehören Max und ich, die wir Anfang der 60er Jahre freiwillig ins Exil gingen, in diesem biografischen Sinne zur ersten Nachkriegsgeneration, und zwar nicht nur wegen unserer Art und Weise, uns mit der deutschen Vergangenheit zu beschäftigen, aber auch weil wir die Haltung und Verpflichtungen der nächsten Generation schon verinnerlicht hatten. Beide haben wir nicht die USA sondern England als neue Heimat gewählt, was sicherlich nicht ohne ein tiefes Schamgefühl möglich war, die Konfrontation mit der Nazi-Zeit war aber auch deshalb unausweichlich, weil unser Gastland indirekt immer wieder von uns verlangte, in irgendeiner Form Rechenschaft abzulegen und Verantwortung zu zeigen.

Dieser Herausforderung stellten wir uns auf sehr unterschiedliche Weisen: Während Max sich immer mehr zu einer Inkarnation des altmodischen Kontinentalgelehrten stilisierte und dabei seine deutsche Identität in Sprache und Gebaren ostentativ zur Schau stellte, ging ich den Weg der Assimilation; als Dozent für English Literature, ohne erkennbaren Akzent und regen Anteil nehmend am politischen wie intellektuellen Leben Englands, war ich nach außen hin – und besonders auch in den USA – ein Deutscher, der sich im angelsächsischen Universitätsbetrieb wie der sprichwörtliche „fish in the water“ bewegte. Max dagegen verbrachte die letzten Dezennien seines Lebens hauptsächlich damit, die adäquate literarische Form für die Performanz seiner deutschen Persona zu finden, was ihm in bewundernswerter Weise gelang, denn sein unnahbar-naher Ich-Erzähler erfüllt in der Rolle des aufmerksamen Zuhörers beide Ansprüche, die an die Nachkriegsgeneration gestellt werden: sich zu den Tätern zu bekennen, und gleichzeitig mit den Opfern zu leiden. Dabei waren Sebald sowohl die persönlichen Beweggründe als auch das notwendige Scheitern eines solchen Unterfangens vollkommen bewusst.

Was meine Verantwortung als Deutscher anging, hegte ich selbst viele Jahre lang ähnlich ambivalente Gefühle, habe sie allerdings anders veräußerlicht und auf andere Stellvertreter verlagert. In mehreren Büchern versuchte ich zu verstehen, wie die Filmemacher des Neuen Deutschen Films (d.h. unserer Generation) sich mit der Vergangenheit auseinandersetzten und diese in ihren Filmen am Leben erhielten. Ich nahm mir dafür verschiedene filmische Darstellungen und Erinnerungsmodelle vor: bei Kluge, Fassbinder, Wenders, Herzog, Syberberg, Reitz und noch andere, immer vor dem Hintergrund einer persönlichen und einer nationalen Vergangenheitsbewältigung. Dabei stellte sich die Frage, wie hilfreich und ergiebig ihre Filme waren, damit ein Deutscher wie ich – ein Auslandsdeutscher und damit eine Art doppelter Beauftragter – selbst zu einer Art Versöhnung kommen und dies auch seinen Studenten – und so seinem Gastland – vermitteln konnte. Seit Anfang der 80er Jahre hatte ich so etwas wie die Aufgabe eines inoffiziellen Botschafters in Sachen deutscher Film im englischsprachigen Raum übernommen, der auch im Namen der Filmemacher sprach, die sich mehr oder weniger willig dazu verpflichtet hatten, für das bessere, das selbstkritischere, Deutschland einzustehen, wobei die jeweiligen Goethe Institute eine absolut zentrale Schlüsselfunktion – oft in Zusammenarbeit mit den Universitäten – innehatten.

Der zweite Punkt, der direkt hieran anschließt, ist, dass streng genommen weder Max noch ich jüdischer Abstammung sind, uns aber über Einfühlung und Empathie in jüdische Schicksale hineinversetzen wollten – ein Bedürfnis, das nicht ohne Risiko ist, wie der Autor Sebald gerade von deutscher Seite aus zu spüren bekam. Max kommt aus einer bayerisch-ländlichen Gegend und hatte, soviel ich weiß, gar keine jüdischen Wurzeln. Ich selbst stamme mütterlicherseits von säkularen Straßburger Juden ab, aber das ist eine eigene Geschichte. Auf Seiten meines Vaters und besagtem Großvater kann ich meine pietistischen Schwaben-Ahnen bis zur Reformationszeit zurückverfolgen. Meine Vorfahren, die ebenfalls im Elsass lebten, wurden von den katholischen Franzosen über den Rhein getrieben und ließen sich dann in Tübingen und in der Gegend um Stuttgart nieder. Seit dem frühen 16. Jahrhundert dienten sie dort – standhafte und fromme Protestanten, wie sie waren – als Ratsherren, wobei sie sich ihren Lebensunterhalt als Handwerker verdienten. Im 19. und 20. Jahrhundert fühlten viele dann eine religiöse Bestimmung und wurden Diakone, Pastoren, Missionare oder Ordensschwestern. Tatsächlich bildet mein Großvater in dieser Hinsicht die Ausnahme, denn von den 12 Kindern, die meine Urgroßeltern in die Welt gesetzt hatten, beschloss nur er, Musik und Architektur anstelle des Evangeliums und des Katechismus zu studieren. Er unterhielt dann lebenslange Freundschaften mit jüdischen Musikern, Kunsthändlern und Schriftstellern. Doch habe ich bislang noch keinen Beleg dafür gefunden, ob oder wie er sich mit dem Antisemitismus oder der Vertreibung der Juden auseinandergesetzt hat. Eine Ausnahme bildet ein Brief, den wir im Deutschen Bundesarchiv gefunden haben und den er 1939 an das „Gau-Presse-Amt der NSDAP Hessen“ geschickt hatte. Weil er nach sieben Jahren beruflicher Untätigkeit fast mittellos geworden war, versuchte er mit diesem Brief, sich zu rehabilitieren, in der Hoffnung, doch wieder zum Zug zu kommen. So heißt es dort: „Da ich in Frankfurt immer wieder auf die Behauptung stoße, ich sei Nichtarier, obwohl diese Zumutung schon in den Jahren 1930/32 öffentlich dementiert wurde, bemerke ich, längst den Nachweis geführt zu haben, daß ich und meine Vorfahren rein arisch sind.“

Dieser Brief wirft ein scharfes Licht auf die Verteidigungsstrategien, derer man sich bedienen musste, wenn man sich einmal denunziert oder verleumdet fand. Es war zu einem Zeitpunkt, 1939, als sogar der leiseste Verdacht, Jude oder Kommunist zu sein, tödliche Folgen haben konnte. Obwohl der Brief nicht suggeriert, dass mein Großvater sich besonders aktiv für die Juden seiner Bekanntschaft eingesetzt hätte, haben er und seine Frau seit 1938 z.B. meiner Mutter Unterschlupf gewährt, noch bevor sie mit meinem zukünftigen Vater liiert war. Da sie gemäß den Nürnberger Rassengesetzen als Halbjüdin galt, wurde ihr schon 1936 die Berufsausübung als Kindergärtnerin untersagt. Sie fand bei ihren zukünftigen Schwiegereltern Arbeit, ein Unterkommen und ein Zuhause. Anzunehmen ist also, dass in diesem Haus der Antisemitismus schon deshalb kein Thema war, weil die Künstler und Intellektuellen, mit denen man Umgang pflegte, großenteils jüdisch waren. Auffallend ist trotzdem, dass deren Abreise nach Palästina, London, Buenos Aires und New York – also Sebalds „Ausgewanderte“ – zu so wenig Kommentaren in der mir überlieferten Korrespondenz geführt hat. Eine Ausnahme bilden zwei Briefe meiner Großmutter, also Martin Elsaessers Frau, vom 9. und 12. September 1933, die von einem Besuch bei einem befreundeten Ehepaar in Köln sprechen, die sich gezwungen fühlen, nach Haifa zu emigrieren. Dabei werden die Gründe für dieses Auswandern auf rein persönlicher Ebene verhandelt:

Via Sohn Fred haben wir gestern gehört, dass Arthur Wachsberger nach Palästina geht und zwar schon am 14.9. Da stand es bei mir fest, dass wir noch einmal hinfahren. Ich hab ihn, wie er mir noch einmal vorgeworfen hat, die letzten Jahre auf die natürlichste Weise vernachlässigt. Aber es gibt Wendepunkte im Leben, wo das elementar Freundschaftliche wieder aufsteht und wo man einfach zusammengehört. Wir haben telefoniert, und er freut sich mit der ganzen Wärme seines dankfähigen Herzens. […] Seine Haltung ist großartig, heroisch und freudig verzichtend. Von Palästina erwartet er nichts und erhofft alles. Zunächst will er es bis Januar 1935 allein versuchen. Seine Frau versucht in dem Kunstgewerbeladen den sie schon bisher geleitet hat noch einiges Geld zu verdienen. Fred möchte Engländer werden, um dem tschechischen Heeresdienst zu entgehen. Auch weil er als Engländer mehr Chancen hat in Palästina. Der größte Eindruck war mir Paxli (seine Frau) die mir aufgelöst und in Tränen um den Hals sank, der es wahnsinnig schwer fällt sich von ihm zu trennen, sich aber so fabelhaft im Zaum hält, dass er es gar nicht merkt, ja, dass er glaubt, sie habe ihm die Idee mit Palästina suggeriert. Ich sehe es so schrecklich gern, dass zwei Menschen sich so schrecklich gern haben. Weil ich das nämlich fürs normale halte.

In der inzwischen überbordenden Literatur zu Sebalds Werk werden auch die jüdischen, halbjüdischen oder dreiviertel-arischen Protagonisten inventarisiert, diskutiert und untersucht, ebenso wie die Frage, welche Rolle dabei Sebalds eigene Biografie spielt, und insbesondere sein Vater, anscheinend ein unverbesserlicher Nationalsozialist und ein stolzer Berufssoldat, dem Max von früh auf mit größter Antipathie begegnete, was ihn wiederum zum typischen Vertreter der ersten Nachkriegsgeneration macht. Der amerikanische Sebald-Spezialist Mark Anderson hat sich des Themas angenommen und in einem sehr lesenswerten Aufsatz mit dem Titel „Edge of Darkness“ auch darauf hingewiesen, dass Sebald vor allem in Deutschland dafür kritisiert wurde, im Namen eines kollektiven Gewissens sprechen zu wollen. Anderson zitiert dazu eine Rezension aus dem Spiegel: „Hat ein deutscher Autor das moralische Recht, wahre jüdische Biographien für seine eigenen ästhetischen Spiele zu benützen?“ – Das sind harte Worte, die auf besondere Empfindlichkeiten schließen lassen: auf Seiten der Deutschen, mehr als bei Juden, die eine solche intensive Einfühlung natürlich ebenfalls als anmaßend hätten empfinden können.

War es Identifikation, Überidentifikation oder verantwortungsbewusste Empathie, die Sebald zu diesen Figuren hinzog? In jedem Fall hat sich Sebald bestimmt mehr Gedanken darüber gemacht als einige seiner Kritiker, denn die Wahl der stilistischem Mittel zeigt, wie ernst es ihm war, diesem Dilemma gerecht zu werden. Schlüpfte er zunächst – in Die Ausgewanderten etwa – vielleicht noch in die etwas künstlich bescheidene Rolle eines Chronisten, so übernahm er in Die Ringe des Saturn und noch dezidierter in Austerlitz die bestimmt ehrlichere aber gleichzeitig schwierigere Aufgabe des idealen (und damit möglicherweise idealisierten) Zuhörers. Dass Sebald eine besondere Art der Zuhörerschaft anstrebte ist evident, denn in seiner Prosa wurde deren mediale Präsenz zu einer regelrechten „Persona“: und zwar zu einem Zuhörer von Geschichten, die oft nur angedeutet wurden, weil sie in ihren Abgründen nicht erzählt werden konnten, die aber erzählt werden mussten, sofern die Menschlichkeit im Menschen überleben sollte. „Kenntnisnahme und Aufmerksamkeit“, wie Benjamin in seinem Essay über Kafka schreibt, „ist das natürliche Gebot des Geistes.“ Dieses Gebot hat sich Max wie kein zweiter Schriftsteller des Nachkriegsdeutschlands zu eigen gemacht, so dass man sich fragen könnte, ob er damit im Nachhinein zum imaginierten Zeugen und Zuhörer an Stelle all derjenigen Deutschen werden wollte, die ihre Augen vor der Bücherverbrennung, der Kristallnacht, den Verfolgungen und den Transporten verschlossen oder abgewendet hatten.

Zum Thema Zuhörerschaft gehört auch, dass Sebald prinzipiell dem Kino überhaupt sehr skeptisch gegenüberstand, was nicht nur für die Filme galt, die Siegfried Kracauer in seiner Studie Von Caligari zu Hitler für das Aufkommen des Nationalsozialismus verantwortlich gemacht hatte: eine These, übrigens, die Max unbesehen übernahm und die für Spannung in unserem gemeinsamen Seminar sorgte. Ich vermute, dass ihn Filme vor die Wahl stellten, sich zwischen der Rolle des Voyeurs und des Augenzeugen zu entscheiden, d. h. zwei Positionen, wie dies Roland Barthes in einem anderen Kontext ebenso empfunden hat, die für Sebald zutiefst kompromissbestimmt und kompromittierend waren, weil sie auf eine so fatale Art und Weise das tatenlose Zuschauen oder die passive Teilnahme am Spektakel des Desasters oder Unglücks aus sicherer Distanz – ob räumlich oder zeitlich – normalisierten und naturalisierten. Demgegenüber stellt das Ohr ein weniger ‚kaltes‘ Organ dar und unterliegt den Reizen der Schaulust nicht.

Aus solchen Überlegungen, die ich hier nur andeuten kann, lassen sich eine Poetik für Sebalds Werk erstellen und gleichzeitig auch wichtige Hinweise entnehmen, wie man einem biografischen Subjekt näher kommt, dessen Leben man weder kühl von außen beobachten noch von innen vereinnahmen will, sondern dem man sich geduldig leiht und ihm dennoch eine Stimme verleiht. Sebalds eloquentes Schweigen, seine Ausschweifungen und Verschleierungstechniken dienen dem schwierigen Unterfangen, eine abwartende Passivität und schwebende Zeitform für seinen Ich-Erzähler zu finden, die ihn zu einem Zuhörer qualifiziert, der authentisch über das „Leiden der anderen“ sprechen kann, und dies in Bildern, die den Leser zum Schauenden machen.

Dabei sind die zufälligen Begegnungen und plötzlichen Entdeckungen wie Interpunktionszeichen im Fluss der indirekten Rede. Umgekehrt sind die Fußmärsche und einsamen Wanderungen, die Bahnfahrten und das Übersetzen mit einer Fähre auch erzähltechnisch motiviert, um den Menschen, Gebäuden und Objekten, die dabei als Unterbrechungen und Wendungen auftauchen, eine topologische Grundierung zu geben, wie eine Wasseroberfläche, die erst sichtbar wird, wenn sie durch einen Stein Wellen schlägt, während die Wellen wiederum dem Stein Gewicht geben und ihn als plumpsendes Geräusch verbildlichen.

Neben solchen stilistischen Kunstgriffen und literarischen Motiven, die Sebalds Werk strukturieren und ihn die feinen Fäden seiner Erzählungen spinnen lassen, haben das Plötzliche und der Zufall auch eine philosophische Bedeutung, denkt man z.B. an den Begriff der Begegnung bei Paul Celan oder Martin Heidegger und bei vielen zeitgenössischen Ansätzen zur Ethik und Ästhetik. Dabei ist für Sebald die Begegnung, die ihre Transzendenz ausnahmslos durch das Prinzip der Kontingenz und des Zufalls erfährt, so angelegt, dass die Energien, die sie freisetzt, in jedem Fall rückläufig orientiert sind. Sie dienen der Erinnerung, der Geschichte oder dem Gedenken, und führen zu einem Punkt, an dem sich ein vergessenes Desaster wieder ankündigt oder eine längst verebbte Katastrophe wieder als Flut vom Meer heraus auf uns zukommt.

Wie schon erwähnt, interessiert mich besonders Die Ringe des Saturn, nicht nur weil Sebald hier einer autobiographischen Beschreibung seiner Jahre an der Universität von East Anglia am nächsten kommt. Es geht auch um die ganz eigene Kunst, Menschen gerade in der Stunde ihres Todes wieder lebendig machen zu können. Ich denke vor allem an zwei Gestalten, die im ersten Teil des Prosawerks auftreten: Michael Parkinson und Janine Dakyns, denen in knapp drei Seiten ein Denkmal gesetzt wird, das – von großer Zuneigung getragen – ihnen eine Würde verleiht, die sie im Leben wohl verdient hätten, die ihnen aber selten zuteil wurde, so exzentrisch waren oft ihre Handlungen und so extrem ihr Verhalten. Beide waren Kollegen von Max und mir, und ich kannte sie fast so gut wie er – weshalb mich der von Max unternommene Grad literarischer Stilisierung ihrer Existenz und ihres Todes besonders beschäftigt und berührt. Durch sie entwickelt Sebald ein geradezu ‚autistisches‘ Modell von Glück, wobei sie beide wie der gelebte Beweis des poetischen Prinzips Schillers erscheinen. Parkinson und Dakyns stehen dabei für das ‚Naive‘ und Sebald für das ‚Sentimentalistische‘, das als reflexiv verdoppeltes Subjekt in Erscheinung tritt: was Parkinson und Dakyns in ihrer natürlichen Arglosigkeit verkörpern, versucht Sebald mit Hilfe der Ironie darzustellen – trotzdem sind sie am Ende verloren, da nicht für diese Welt geschaffen, und indem der Ich-Erzähler um sie trauert, trauert er auch um sich selbst.

Diese versetzte Trauerarbeit möchte ich am liebsten – ohne den letzten Zusatz – auch für meinen Großvater Martin Elsaesser leisten, denn auch er gehörte zu den Naiven (wenn man den spärlich erhaltenen Überlieferungen Glauben schenken kann), der es verstand, „selig in sich selbst zu ruhen“, obwohl er genug des Sentimentalischen besaß, um als Melancholiker an der Welt zu leiden, die er zwar verstand, die ihn aber verkannte. Als Beispiel möchte ich kurz aus einem seiner späten Gedichte zitieren, verfasst als Brief an uns, seine Enkelkinder, in dem er sich dafür entschuldigt, die versprochene Feier zu seinem 70. Geburtstag absagen zu müssen:

Ein Mensch auf seiner Lebensreise / Mit siebzig Jahren noch nicht weise / Erkennt recht spät mit einem Schlag / Kurz vor dem Jubiläumstag / Dass alles was er unternimmt / Am Schluss doch irgendwie nicht stimmt. […]

Ein Mensch mit seinen siebzig Jahren / Hat damit wiederum erfahren / Als Mensch nicht nur als Architekt / Dass manches reizende Projekt / Und wär’ es noch so ausgezeichnet / zur Ausführung sich wenig eignet.

Ohne nun im Einzelnen darauf einzugehen, warum sich der Vorsatz einer solchen Biografie als schwieriger, wenn nicht bislang als undurchführbarer erwies, als ich es mir vorgestellt hatte, war einer der Hauptgründe die Feststellung, dass dieser Großvater – den ich zu seinen Lebzeiten nur als eine an der Zigarre ziehende Erscheinung tief in einem holzvertäfelten Arbeitszimmer zurückgezogen wahrgenommen hatte – als Privatperson in den diversen Hinterlassenschaften immer weniger Gestalt annahm, andere Figuren sich dagegen in den Vordergrund drängten. Vor allem meine Großmutter hatte in Briefen und Anekdoten auf der Bühne der Familiengeschichte wesentlich lebendigere Auftritte als er – neben ihren Töchtern, Schwiegertöchtern- und söhnen, Freunden, Verehrern und Besuchern. So geschah es, dass der Großvater – für den ich Trauerarbeit leisten wollte, weil er, wie Sebald es nennt „einer der unschuldigsten Menschen war“ und das in einer schuldigen Zeit, und dessen Biografie ich schreiben sollte, weil sein Lebenswerk zu seiner Zeit als bedeutend erkannt, als Vorbild gerühmt, dann vergessen und missverstanden, aber nun in den verschiedenen Debatten über die Alternativen zur klassischen Moderne wieder aktuell wurde – dass also Martin Elsaesser immer weniger Kontur und Form behielt, je mehr ich mich mit den noch vorhandenen Dokumenten befasste. Substanz gewann er nur insofern, als er, in dieser auf seine Ehefrau und Familie zentrierten Konstellation, als fast zufällige Randfigur in einer Umgebung wieder auftauchte, die nicht die seine war: auf einer Schilf-Insel mitten im Seddinsee bei Berlin, bei Gosen zwischen Köpenick und Erkner, halb Groß-Berlin, halb Mark Brandenburg. Nicht als Architekt erschien er, sondern als Statist in den Amateurfilmen seines Sohnes.

Eigentlich aber entdeckte er sich auf der Insel bei Berlin als Melancholiker, der sein Leid bändigte, indem er es in Reimform goss, und ins Komische oder Beschauliche wendete. Mitten in seiner Familie lebte er als Exzentriker und Eremit, dessen intellektuelle Bedürfnisse und Sehnsüchte unbefriedigt bleiben mussten und der sich emotional einer Spiritualität verschrieben hatte, die an Literatur und Musik entbrannte und dem absoluten Glauben an die erlösende Kraft der Kunst unterlag. So konnte er seine gegenwärtige Situation der Untätigkeit und des schöpferischen Leerlaufs nur als Unglück erleben. Wahrscheinlich hatte er den Trost spendenden Glauben seiner pietistischen Eltern und Vorfahren längst schon verloren. Das einzige, was ihm blieb, war seine Integrität als Künstler. Es war diese kompromisslose Haltung, die es ihm unmöglich machte, nach der Auflösung seines Vertrags in Frankfurt 1932 noch irgendwo Fuß zu fassen, weder während der NS-Jahre noch nach dem Krieg.

Das Insistieren auf seinem Künstlertum kann man ihm nicht verdenken, berücksichtigt man, wie schwer die lange Wartezeit der Untätigkeit und des Alterns – 25 Jahre – auf ihm nach solch einer frühgenialisch-steilen Karriere gelastet haben muss. Dass diese 25 Jahre von 1932 bis 1957 wiederum ziemlich genau mit den so genannten Schicksalsjahren Deutschlands im 20. Jahrhundert zusammenfallen, wobei er den Sieg des Nationalsozialismus, den Krieg, die Zerstörung der Städte, den Wiederaufbau und das Wirtschaftwunder am eigenen Leib erlebte, macht die Tragödie eines zweimal im Abseits verbrachten Lebens – während der Nazi-Zeit und während der Zeit ihrer Bewältigung im Wiederaufbau – einerseits nur noch größer, andererseits presst es dieses Leben in eine Schablone – die der inneren Emigration, der Verweigerung, der bildungsbürgerlichen Verbitterung – die seine individuellen Erfahrungen zu wenig mehr als zu einer weiteren Illustration eines bekannten Typus machen. Da dieses einst noch ehrenhafte, nun aber eher umstrittene Klischee der inneren Emigration auf meinen Großvater, wenn man genauer hinsieht, gar nicht recht zutreffen will, verliert seine Geschichte darüber hinaus ihre narrative Prägnanz und gleichzeitig auch ihre zeitgeschichtliche Relevanz. Sie wird sowohl zur Nicht-Geschichte im Vergleich zu den anderen prominenten Architekten, die im Exil – sei es in den USA, in der Türkei, in Russland oder Japan – die Geschichte der modernen Architektur überhaupt erst geprägt, bestimmt und geschrieben haben. Mies van der Rohe, Walter Gropius, Bruno Taut, Ernst May, Martin Wagner: mein Großvater kannte sie alle (der schon genannte Turmhaus Berlin Friedrichstrasse Wettbewerb von 1921, bei dem er den 3. Preis gewann, hatte Mies van der Rohe mit einem von der Jury ignorierten Entwurf einer Glasfassade weltberühmt gemacht). Aber da er kein Architekt des weißen Kubus war, sondern dem Backstein, der artikulierten Fassade und dem subtilen Ornament – kurz: seinem Lehrer Theodor Fischer und der Reform-Architektur – treu blieb, bot sich wenig Gelegenheit des Anschlusses an diese Exil-Elite, ganz abgesehen davon, dass die Freunde, die er noch hatte, eher Musiker und Schriftsteller waren als Architekten.

In den schwierigsten Zeiten der ihm auferlegten Untätigkeit begann er sogar, Libretti für Singspiele und musikalische Erzählungen für seinen Komponisten-Freund Armin Knab zu schreiben, indem er die Erzählungen Tiecks und E.T.A. Hoffmanns adaptierte. Aber auch diese erreichten die Öffentlichkeit nicht und deshalb trifft eher die Bezeichnung der ‚Geschichtslosigkeit‘ als der ‚Gegen-Geschichte‘ auf die Situation meines Großvaters zu, vor allem, wenn man ihn mit den Architekten vergleicht, die während der NS-Zeit Karriere machten, wie sein damaliger Stuttgarter Kollege Paul Bonatz oder die vielen Architekten, die unter Albert Speer arbeiteten, von denen eine nicht unbeträchtliche Anzahl den Reihen der künstlerischen Moderne entstammte.

Je länger je mehr neige ich jedoch zur Auffassung, dass der Hauptgrund für die Undeutlichkeiten und Schemenhaftigkeit rund um die Figur meines Großvaters eher mit dem Stand der Quellen und der Art der Dokumentation zu tun hatte, stärker noch, mit einem Medienwechsel: was überlebt hat sind Fotos und Filme statt Schriftmaterial; Gelegenheitsgedichte und Geburtstagsbriefe statt Tagebuch und Korrespondenz. Sie feiern die Familie und nicht den Architekten. Zweitens hatte meine Großmutter eine Liebesbeziehung, die leidenschaftlich genug war, zu einer Trennung zu führen, und so tragisch ausfiel, dass sie das weitere Leben zwar bestimmte, der erneuten Partnerschaft mit dem Ehemann aber nicht im Weg stand, der aber damit zum Lebensbegleiter zweiter Wahl wurde. Das dritte – meines Erachtens entscheidende – Moment, das meinen Großvater zum Statisten in einer Nebenrolle machte, war die Existenz und Präsenz des schon benannten Ortes, der Seddinsee Insel, die im Verlauf meiner Arbeit und Recherchen immer mehr zu einer dramatis personae, einem eigenständigen und eigenmächtigen Handlungsträger, wenn nicht sogar zur Hauptfigur wurde, und weshalb ich, im direkten Anklang an Pierre Noras lieux de mémoire, von einer île de mémoire gesprochen habe.

Als Beweis dafür soll eine kurze Kompilation aus ca. 2 Stunden Familienfilmen dienen, die neben der Insel vor allem meinen Großvater ins Bild bringt. Zusammengestellt habe ich diese Szenen für die Frankfurter Ausstellung, was aber den Eindruck insofern verfälscht, als aus den zwei Stunden Material tatsächlich nur knappe 14 Minuten Martin Elsaesser zeigen, und dies in zwei als Loops installierten Filmen, einer zusammengestellt aus schwarz-weiß Material, der andere in Farbe.

Wenn man diese scheinbar sorglosen Menschen sieht, diese Szenen unbeschwerter Sommernachmittage, kommt es fast wie ein Schock, plötzlich das Datum 1941 auf der Leinwand aufblitzen zu sehen, während man diese fast zeitlosen Momente in diesen in vieler Hinsicht als banal zu bezeichnenden Familienfilmen an sich vorbeiziehen sieht. Es wird einem schwer fallen, sich vorzustellen, dass sich zu diesem Zeitpunkt, wohl den schlimmsten Jahren des 20. Jahrhunderts, die Welt in einem Kriegszustand befand und dass wir auf den Bildern nicht irgendein fernab gelegenes Stück Land sehen, sondern dass diese Menschen in der Hauptstadt des Dritten Reiches lebten. Dabei stellt sich immer wieder die Frage: was genau dokumentieren diese Familienfotos und Amateurfilme: eine ‚Realität‘, oder die Sehnsucht nach ihr, oder gar die Verdrängung jeglicher Realität? Haben wir es hier mit der Erinnerung oder gerade mit der fatalen Verfälschung der Erinnerung zu tun?

Da Bilder hier nicht weiterführen, sind es wieder schriftliche Quellen, die einem helfen können, die Perspektive zu korrigieren und anders zu fokussieren. Ich hatte schon erwähnt, dass im letzten Gespräch mit Max die Zeit der Berliner Bombennächte zur Sprache kam. Hier nun eine Passage aus einem Brief, den meine Mutter am 23. November 1943 aus Berlin-Charlottenburg an ihren Bruder adressierte:

Schon um 7.15 Uhr [abends] war Alarm, wir gingen sofort in den Bunker, wo man jetzt auch nur noch mit polizeilicher Genehmigung reinkam. Kurz drauf spürte man schon die ersten Detonationen und das ging dann in Abständen so weiter. Die Leute waren verhältnismäßig ruhig, obwohl nach einiger Zeit starker Phosphorgeruch im Bunker war und auch fliehende Menschen von draußen reinkamen. Um 11 Uhr war Entwarnung. Kaja ging erst mal raus um zu sehen, ob ich mit dem Kind durchkonnte. Sie kam nach einiger Zeit völlig verstört wieder. Hatte ein entsetzliches Erlebnis. Sie lief mit ihrem Koffer über den Platz nach Hause, auf dem Rückweg stolperte sie über etwas weiches. Es war ein menschlicher Arm mit Hand.

Am S-Bahnhof Westend kam ein Bomber runter. Und hier auf dem [Friedrich-Karl] Platz liegt ein junger englischer Pilot zerschmettert. Ohne Beine, aufgerissenem Schädel und einem blonden Haarschopf. Einige Meter weiter liegen noch drei. Man hat sie den ganzen folgenden Tag liegen lassen. Es war eine Völkerwanderung von Menschen, die hier her kamen, um sich das anzusehen. Und so etwas ist erlaubt. Auch die Kinder kamen, um sich das anzusehen.

Mehrere Briefe aus dieser Zeit sind vergleichbar lakonisch-deskriptiv und sogar noch nüchterner geschrieben. Es drückt sich darin eine intuitive Verhaltenslehre der Kälte aus, dieses distanziert erscheinende Verhalten, das schon so viele überrascht hat, die sich mit Augenzeugenberichten über die Bombenangriffe und die letzten Kriegstage beschäftigt haben. Im Gegensatz dazu steht der Versuch meines Großvaters, aus der Sicht der Inselbewohner – also dem scheinbar idyllischen Blickwinkel der Verschonten und Nicht-Betroffenen – Zeugnis abzulegen über die Grauen, die über die Zivilbevölkerung hereinbrachen.

In zwei längeren Gedichten, die beide zwischen 60-80 Seiten umfassen und in jambischen Pentametern gehalten sind, begann er 1945 in den Monaten April bis September zu schreiben, was ihm widerfahren ist. Zu Weihnachten fertiggestellt, erzählt er darin, im Stil der antiken Epen und noch vom Pathos des wilhelminischen Bildungsbürgertums getragen, von den letzten Tagen Berlins, seinem Einzug als 62-jähriger in den Volkssturm, der kurzen Gefangenschaft, und vor allem dem Schrecken, den die Ankunft der sowjetischen Truppen verbreitete, und den lebensbedrohenden Raubzügen, die der Kapitulation folgten:

So kam die Nacht des zwanzigsten April;

Schon lag das Land im Dunkel still

Und in den Häusern brannte kaum ein Licht, -

Da braust es in der Luft heran,

Eh’ die Sirene folgen kann,

In Schwärmen ungezählt und hageldicht, -

Der ganze Himmel wie ein Feuerwerk,

Und Bomben krachen über Tal und Berg

Und über Wald und Wiese, Dorf und Stadt, -

Wohl dem, den schneller Tod getroffen hat.Und immer wieder krachen hier und dort

Die Bomben berstend, – der pure Mord

An Mensch und Tier – herunter in den See,

Und eine fällt mit heft’gem Zischen,

Todbringend ungezählten Fischen,

Ganz dicht am Ufer in die nächste Näh’, -

Und keine trifft uns, denn wir alle werden

Für härt’re Leiden, bittrere Beschwerden,

Für größ’re Pein und schlimm’re Höllenfahrt

Von unsren Schicksalsmächten aufgespart.

In diesen Gedichten geht es zwar um Tod und Zerstörung durch Menschenhand, aber auch um die Naturgewalten, die ihren eigenen Gesetzen folgen, und besonders um die unaufhaltsame Rückkehr des Frühlings, die Hitze des Sommers und die Natur überhaupt, die sich verhält, als gäbe es keine Todesangst, keine betrunkenen Soldaten, keine Plünderungen, keine Vergewaltigungen und keine täglichen Demütigungen und Erniedrigungen. Neben den Briefen meiner Mutter wären diese Gedichte also Martin Elsaessers Beitrag zu Luftkrieg und Literatur.

Nur die Gedichte also – die übrigens erst vor kurzem wieder entdeckt wurden, und von denen ich annehmen muss, dass sie von nicht einmal einem Dutzend Menschen je gelesen worden sind – geben Einblick in Martin Elsaessers späte Entschlossenheit, als Zeuge der Geschichte aufzutreten und sich dabei der Möglichkeiten der Kunst zu bedienen. Denn hier ist es die gebundene Rede und Metrik, die das Unvorstellbare sichtbar machen und in Bilder fassen soll, um das unerträgliche Leid erträglicher zu machen, das über ihn, seine Frau und seine Tochter auf ihrer Insel eingebrochen war.

Ich möchte mit einem anderen Motiv schließen, das mir Max wieder sehr nahe gebracht hat, weil es einerseits die Schwierigkeit meiner Aufgabe nochmals vor Augen führt, andererseits mir aber die Zuversicht gab, dass sich die Mühe dennoch lohnt. Eine besondere Herausforderung nämlich ist es, den Menschen, die auf den Fotos und Filmen erscheinen, Zusammenhang und Namen zu geben, und wo möglich, ihre Geschichten mit denen meines Großvaters oder der Großfamilie wieder in Verbindung zu bringen. So zum Beispiel interessierten mich zwei der Ankömmlinge im Boot aus der oben genannten Filmsequenz. Es handelt sich um ein Ehepaar, beide Schriftsteller, Irmgard Kern und H.G. Rexroth, besser bekannt als Rex. Rex, so erzählte mir meine Mutter, unterhielt eine ménage a trois. Und tatsächlich sind beide Frauen zufälligerweise im Film zu sehen, denn neben Irmgard steigt Ursula aus dem Boot, eine der Elsaesser Töchter und mit Rex liiert. Wusste Irmgard davon? Wenn ja, was ging in ihr vor, wenn nein, wer spielt wem etwas vor? Der kurze Film bekommt plötzlich einen doppelten Boden, jede Geste und jeder Gesichtsausdruck kann nun verschieden interpretiert werden.

Rex, der zu der Zeit bei der Wehrmacht als Kriegsberichterstatter diente, hatte wahrscheinlich Fronturlaub. 1944 kam er aber in Norditalien ums Leben, und so handelt es sich hier wahrscheinlich um die letzten Bilder von ihm, die überlebt haben. Eine weitere Bezugsebene, die diese unschuldigen Bilder mit Bedeutung auflädt.

Dank einer Google-Suche stieß ich dann auf eine weitere Lage, die die Bilder von Rexroth zum Palimpsest machen. In einem polemischen Essay über die verlorene Generation der Schriftsteller der Nazizeit erwähnte der Germanist Horst Denkler eines von Rexroths Büchern, Der Wermutstrauch. Hier handelt es sich um die in eine Romanhandlung eingekleidete Version seiner Erfahrungen bei der deutschen Armee an der Ostfront, was um 1997 gerade bei der kontroversen Debatte im Kontext der Wehrmachtsausstellung und des Luftkriegs wieder an Aktualität gewann. Dieser Roman, der Ende 1944 als Feldedition veröffentlicht und erstaunlicherweise von den Nazis nicht zensiert worden war, gab einen schockierend unverhüllten Einblick in die Gewalttaten der deutschen Soldaten. Er ist heute nicht mehr aufzufinden, weder antiquarisch noch in Bibliotheken, nicht zuletzt weil der Herausgeber in den 1950er Jahren von offizieller Seite angehalten worden war, die noch vorhandenen Bestände solcher als Nazi-Propaganda eingestuften Literatur zu vernichten.

Eine weitere Google-Suche bestätigte die Vermutung meiner Mutter, dass da eigentlich noch ein Sohn existieren müsste. Tatsächlich gelang es mir, Rexens Sohn Vincent ausfindig zu machen, der 1945, also erst nach dem Tod seines Vaters, geboren wurde. Im Juni letzten Jahres haben wir uns endlich getroffen, und ich zeigte ihm den Film vom Besuch seiner Eltern auf der Insel. Es war das erste Mal, dass er seinen Vater ‚lebendig‘ hatte sehen können: ein sehr bewegender aber auch unheimlicher Moment, da der Sohn inzwischen soviel älter war, als der Vater jemals geworden war. Dies erinnert an die bekannte Kalendergeschichte Johan Peter Hebels, Unverhofftes Wiedersehen: eine Geschichte, die auch Max Sebald sehr schätzte, denn in leicht veränderter Form bestimmt sie eine wichtige Episode in den Ausgewanderten. Was bei Hebel das Moor und Vitriol-Wasser bewerkstelligen, nämlich den jungen Körper des Mannes im Bergbau von Falun wie am Leben zu erhalten, hat bei Sebald das Gletscher-Eis erreicht, und nun übernimmt bei Rexroth der Film dieselbe Funktion: Erde, Eis und Zelluloid sorgen dafür, dass das Lebende als das Untote und das Tote als das ausgestellte Leben erhalten bleibt.

Was soll man von solchen Verbindungen halten, die uns Zugang zu einer anderen Geschichtsschreibung dieser folgenschweren und entsetzlichen Jahre geben, die uns bis heute verfolgen? Privates und offizielles Gedächtnis, Erinnerung und Geschichte, das ewige Dreieck der Liebe und der fatale Augenblick, an dem ein Vater-in-spe von einem Scharfschützen in Nord-Italien erschossen wird – all das vermischt sich und lässt sich nicht mehr auseinanderhalten.

Zu denken gibt, dass diese so verschiedenen Leben – es sind derer sicher ein Dutzend – scheinbar durch nichts anderes verbunden sind als durch eine überwachsene Insel außerhalb Berlins mit einem Bootshaus und einem Rasenstück. Die zufälligen Begegnungen, die auf ihr stattfanden, führten nicht nur in verschiedene Richtungen und zu sehr weit auseinander liegenden Orten, sondern auch die dort getroffenen Entscheidungen öffneten immer neue Türen und Tore zu noch weiteren Lebensgeschichten und Schicksalen. Zusammen betrachtet bilden sie die Fäden und Stränge eines Netzwerks, dessen Logik sich erst jetzt – im Zeitalter der digitalen Medien – voll entfalten kann. Ich nenne es deshalb, und nur halb im Scherz my facebook of the dead.

Vertrauen wir Max Sebald, so werden solche Netze von einer noch mysteriöseren Ordnung oder noch unheimlicheren Dynamik zusammengehalten. Diese Situationen führen dabei nicht nur zu einer Geschichte, die über die Biografie eines Einzelnen weit hinausgeht – Situations leading to a story heißt eine Installation von Familienfilmen meines New Yorker Bekannten Matthew Buckingham – sondern sie führen mich auch zu den Geschichten und Gespenstern der Ausgewanderten oder der Ringe des Saturn. Wenn ich jetzt an Rexroth oder irgendeinen anderen der Insel-Gespenster-Gestalten zurückdenke, so ist es mir, als wäre ich in ein Buch Max Sebalds geraten, wobei ich mich nur fragen muss, wohin es mich führt – denn wie wir wissen, führen alle Wege in Sebald entweder im Kreis oder vorwärts in die Vergangenheit, und das will sagen, in die Katastrophe. Mein Temperament ist anders und meine Geschichten sind es ebenfalls, aber auch ich bin nicht mehr imstande, irgendeinen dieser Fäden wieder fallen zu lassen, und so wird mir Max zu einer fast mythischen Figur, teils Minotaur, teils Theseus im Labyrinth der Geschichten, die uns am Leben erhalten: beim vergeblichen, aber vielleicht notwendigen Versuch, das Vergangene zu neuem Leben zu erwecken, denn „so also, kehren sie wieder, die Toten“ (Sebald).